|

Zwischen Park und Höhle.

Fakten: Studentisches Projekt an der ETH Zürich | Lehrstuhl Christian Kerez | 2003.

Architektur: Wolfgang Rossbauer.

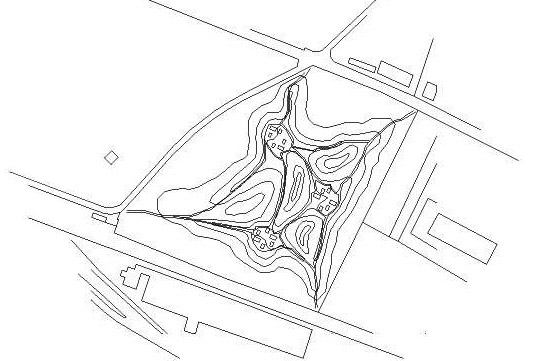

Im

Zürcher Vorort Affoltern werden auf einer 30000 Quadratmeter

grossen Parzelle drei verglaste, geometrisch strenge Körper

in einem künstlichen Park zueinander konstelliert. Sie lehnen

sich in Dimension und Höhe an einige Affolterner Bauten aus

den 1960er Jahren an, bilden aber dennoch ein eigenständiges

Ensemble, das sich auf den üppigen, die Gruppe durchdringenden

Baumbestand bezieht und das vor allem - in der höhlenartigen

Räumlichkeit der einzelnen Baukörper - die Beziehung

mit dem eigenen Inneren sucht. Diese Arbeit beschäftigt sich

mit strukturell ähnlichen Themen wie die vorhergehende (Wohungen

am Gleisfeld, Zürich, Projekt 2001), das räumlich Entstandene

jedoch unterscheidet sich in jeder Hinsicht.

Jeder

Gebäudekörper

wird von einem pragmatisch gedachten System aus sechs Installations-

und Erschliessungskernen getragen, die zwei der vier Ecken eines

quadratischen Feldes halten. Die beiden anderen Ecken werden mit

Bodensprüngen so ausgearbeitet, dass sich einerseits ein

statisch sinnhaftes System ergibt und andererseits ein raumbestimmendes

Bodenrelief. Die zwei entworfenen Geschosse bilden in statischer

und räumlicher Hinsicht ein Abhängigkeitssystem. Die

Sprünge der Bodenplatte wirken als Träger, sie ermöglichen

weite Auskragungen. Die entstandenen Raumsequenzen genügen

mit ihren verschiedenen Höhen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen

(z.B.: grosszügiger Eingangsbereich 2,70m; enger Durchgang

mit 2,40m; kontinuierliches Öffnen zur Ecke, Wohnen bis 3,10m)

und spannen ein landschaftliches Wohnfeld auf. Das darüber

und darunterliegende Geschoss einer Wohnung ist unmittelbar präsent,

der Abdruck der Räumlichkeit ist im Beton sichtbar und spürbar.

Die

beiden Wohnungen in jedem Geschoss werden von einer Wandlinie

getrennt, die die Erschliessungs- und Installationskerne so umspielt,

dass sie gleich einer endlos wirkenden, skulpturalen Abwicklung

erscheint. Die statische Ordnung wird verunklart und ist lokal

nicht mehr ablesbar - sie ist nur im Zusammenhang mit dem ganzen

Gebäude verständlich. Umgekehrt ist im Eingangsbereich

unter dem Gebäude die statische Grundordnung, die tragenden

Kerne, lesbar, das Deckenrelief bleibt als Abguss einer Raumidee

offen interpretierbar. Die Wohnräume folgen einem beinahe

archaischen Prinzip: Die verglaste Ecke ist einsehbar und gleichsam

öffentlicher Teil der Gebäudegruppe. Die sich ins Gebäudeinnere

windenden „Höhlen” werden zum Rückzugsort

der Wohnung. Der Ausblick ist hier nur in die Bäume möglich

und schliesst die anderen Gebäude aus.

Die

Gebäude sind strukturell bedingt in Stahlbeton ausgeführt,

der auch sichtbar gemacht wird. Die Oberflächen sollen die

Spuren des Benutzers im übertragenen Sinne zeigen. Die Deckenuntersicht

soll glänzend lasiert werden und so einen unnahbaren, entmaterialisierten

Charakter annehmen. Die Boden- und Wandoberflächen sollen

dem räumlichen Charakter des jeweiligen Ortes in der Wohnung

entsprechen, d.h. in den fassadennahen Bereichen glänzend

poliert und zu den Schlafzimmern hin einen unmerklichen Übergang

zu roherer Bearbeitung.

Die

Schalungen sind genau wie die Fassaden Bruchstücke einer

geometrischen Grossform. Sie setzen als sich immer ergebende Reststücke

den Guss als Ganzes zusammen. Die Vollverglasung wird von dünnen

schwarzen Stahlprofilen gefasst und „zerstrukturiert”

um den selbständigen Charakter - jedoch als Teil des Ganzen

- zu betonen.

Das

Relief der Bodenplatte ist ein übergeordnetes Prinzip, das

sowohl durch die statische Wirksamkeit, als auch durch die skulpturale

Bearbeitung die Multiplizierbarkeit der Wohnung ermöglicht.

Obwohl die Wohnung auf den ersten Blick das edle Unikat zu sein

scheint, wird es vervielfältigt gleich edlen Luxus-Massenartikeln

wie Prada oder Gucci. Ein pluralistisches Nebeneinander von individuellem

Anspruch und der Massenkultur eines bestimmten Lifestyles werden

in ein übersteigertes Spannungsfeld gesetzt.

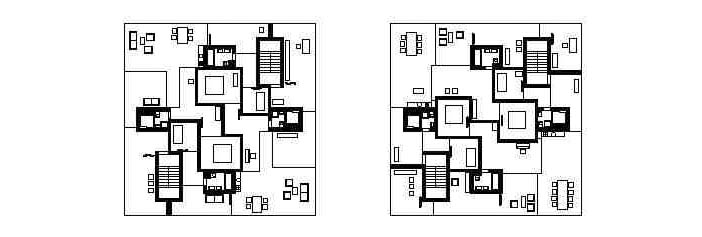

Geschosse

A und B abwechselnd Geschosse

A und B abwechselnd

|